10/92025

(木)

【絵画解説】フランシスコ・デ・スルバラン《洞窟で祈る聖フランチェスコ》

静かな祈りの中に、深い光を描き出した画家、フランシスコ・デ・スルバラン。

17世紀スペイン・バロックを代表する彼の作品は、時を越えて多くの人の心を惹きつけてきました。

これから数回にわたって、美術史に詳しいフランシスコ・カメリア会理事長の大石が、スルバランの魅力をひもとくシリーズをお届けします。

第一弾となる今回は、京都市京セラ美術館で開催中の展覧会「どこ見る?どう見る?西洋絵画」展に展示されている《洞窟で祈る聖フランチェスコ》をご紹介します。

フランシスコ・デ・スルバラン(1598–1664)は、スペイン絵画の黄金時代といわれる17世紀前半に活躍した、バロック期を代表する画家です。特に宗教画において高く評価されてきました

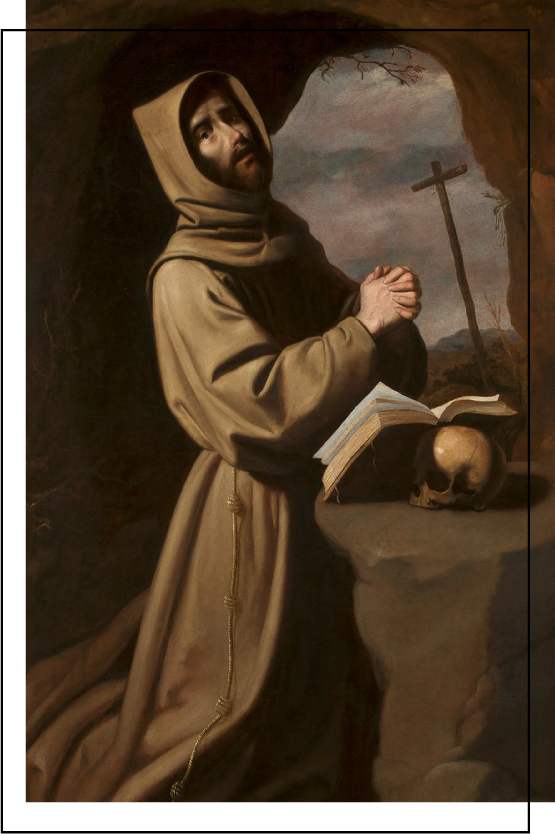

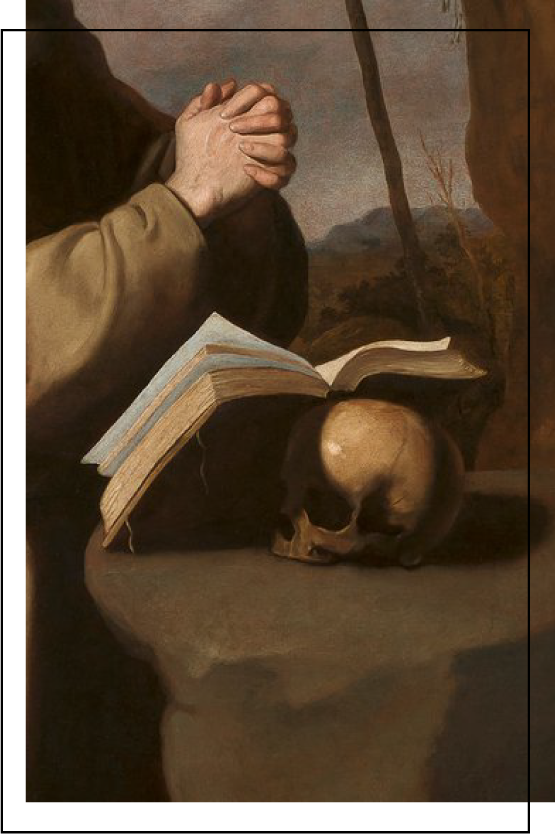

《洞窟で祈る聖フランチェスコ》はその代表作のひとつで、アッシジの聖フランチェスコが洞窟の闇の中でひざまずき、祈りに没頭する姿を描いています。

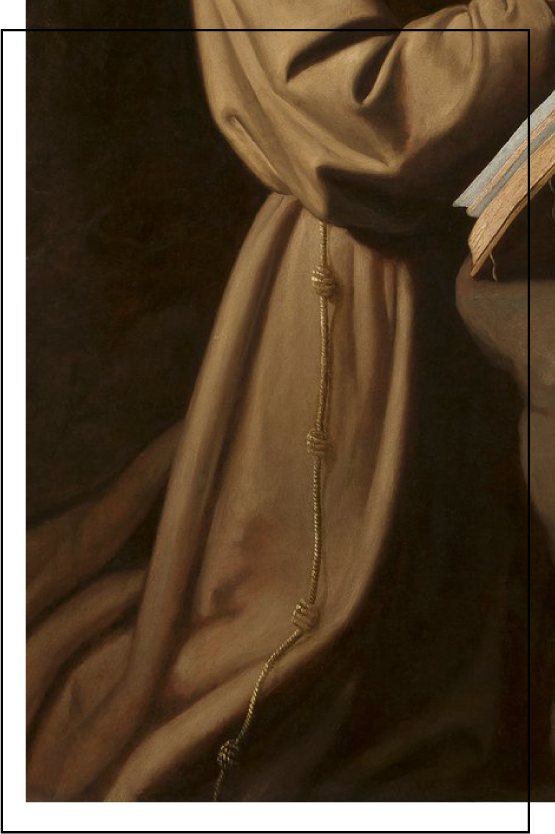

まず注目していただきたいのは聖フランチェスコの修道服です。ずた袋のような粗布に荒縄の帯を締めただけの、実に質素な装い。これは、彼が創始したフランシスコ会の修道服です。フランシスコ会では徹底した「清貧」の精神をモットーとし、信徒が所有物を手放し、最低限の生活を送ることを理想としました。

今年4月に帰天された前教皇フランシスコも、この清貧の精神を生涯貫かれた方です。彼はフランシスコ会の出身で、聖フランチェスコに因んで自らの教皇名を「フランシスコ」と定められました。

教皇即位後も豪奢な住まいではなく共同生活を選び、亡くなられた際に残された財産はわずか100ドル(日本円で約1万5千円)だったと伝えられています。

貧しく疎外された人々のために祈り続けたその姿勢に因み、私たちも「フランシスコ・カメリア会」と名乗っております。

次に、聖フランチェスコの手元に置かれた頭蓋骨に目を向けてみましょう。これは「メメント・モリ(死を想え)」というラテン語を象徴するモティーフで、西洋絵画にしばしば登場します。修道士たちは死を意識することで信仰を深め、霊的な成長を促しました。現代では宗教的意味合いよりも「死を意識することで今を大切に生きる」という前向きな言葉として受け取られています。

さらに聖フランチェスコの表情にもご注目ください。洞窟の闇に沈む中、彼の顔だけが光に照らされ、まるでスポットライトの下に浮かび上がるようです。その表情は恍惚とした法悦の瞬間を映し出し、神との一致を感じさせます。静謐でありながら、神の前にひれ伏す厳粛な霊性が強調されており、ここにスルバランの典型的な様式が見て取れます。

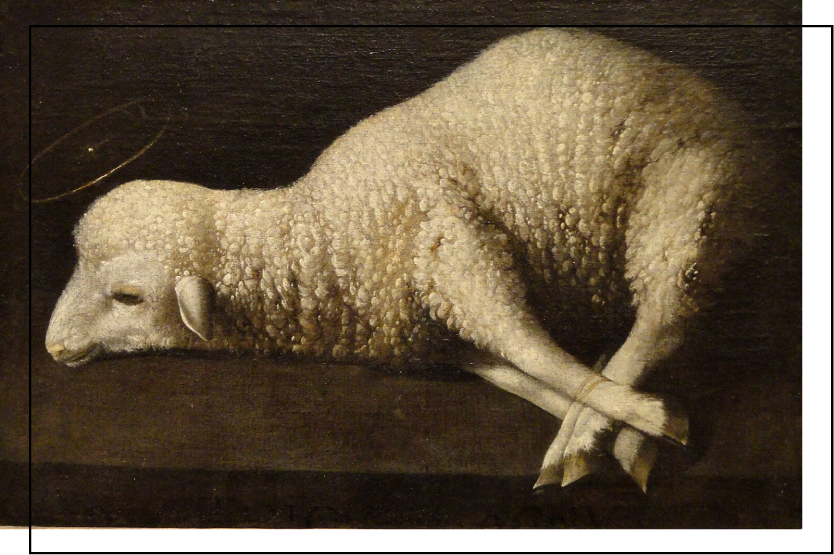

なお、本展ではスルバランのもうひとつの代表作《神の仔羊》も展示されています。会期も残りわずかとなりましたが、関心をお持ちの方はぜひ京都市京セラ美術館を訪れてみてはいかがでしょうか。